Contre la « fast fashion » et l’obsolescence programmée des vêtements, les créateurs ralentissent et créent une mode durable, plus en phase avec la protection de la planète et une nouvelle exigence éco-citoyenne. Activisme sincère ou argument marketing ? Une chose est sûre, la mode va dans le bon sens.

« Un standard ça ne se brade pas », peut-on lire sur la home page de la Maison Standards. C’est le premier jour des soldes. Alors que la frénésie des soi-disant bonnes affaires bat son plein, dans la boutique de la marque, rue de Poitou, c’est le calme absolu.

« Nous revendiquons d’être à contre-courant de tous ces préceptes de la fast fashion, explique cette maison qui a fait du vêtement basique sa signature. Nous avons construit notre maison autour de ce credo : un produit au prix juste, toute l’année ».

Même combat chez éclectic. Pas de soldes. Pas de saisonnalité. Des prix raisonnés. Une collection permanente évolutive faite d’essentiels qui perdurent. Des petites séries. Un savoir-faire artisanal et la traçabilité du produit. « Chez nous, le client achète plus qu’un vêtement, ajoute Franck Malègue. C’est un acte presque militant. » Bienvenue dans le monde de la « slow fashion », là où le vêtement est (re)considéré comme un produit durable et non plus jetable.

Deux mots qui constituent l’actuelle obsession des marques de mode avec, certes, plus ou moins de sincérité pour certaines.

SCANDALES ET GASPILLAGES

Un mouvement qui puisse son origine dans celui de la « slow food » lancé en Italie en 1986 par le journaliste Carlo Petrini pour s’opposer à la « fast food ». « Il est inutile de forcer les rythmes de notre existence », disait- il. Depuis, tous les secteurs – tourisme, design, cosmétique, luxe, management, (même le sexe !) – aspirent à ralentir, à plus de simplicité et à une production/consommation raisonnée.

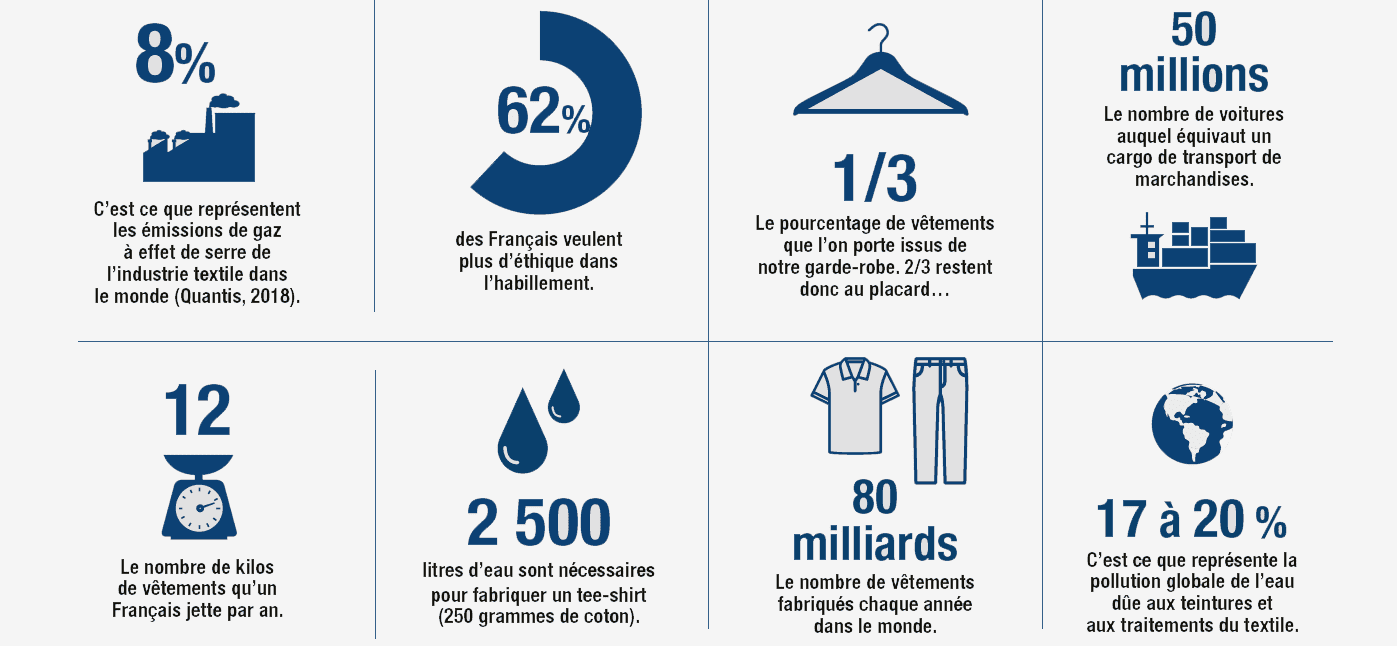

Mais c’est surtout la mode qui, avec son lot de scandales, de gaspillage, d’emprunte environnementale catastrophique, s’inscrit le plus dans cette mouvance. Tout le monde se souvient, en 2013, au Bangladesh de l’effondrement du Rana Plaza, abritant les ateliers de confection de plusieurs marques internationales, faisant plus d’un millier de morts.

La mode est la seconde industrie la plus polluante après le pétrole. Et on comprend toute la nécessité et l’urgence d’agir quand on sait que Zara et H&M renouvellent encore aujourd’hui leurs collections toutes les deux semaines et que ce dernier brûlerait environ 12 tonnes d’invendus par an et ce, malgré ses postures écoresponsables (collectes, lignes « Conscious », etc.).

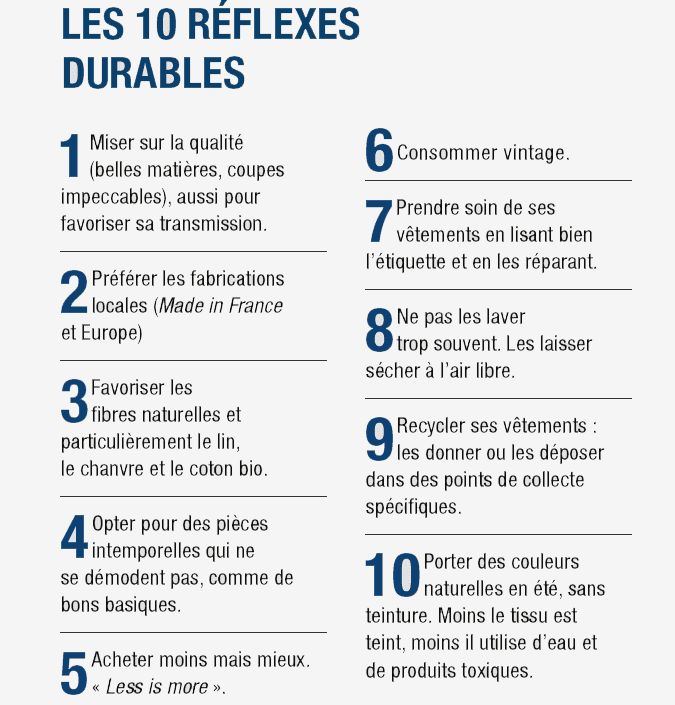

Sachant qu’il faut 2 500 litres d’eau pour produire un tee-shirt, 7 000 pour un jean sans parler des produits chimiques, du transport… On vous laisse imaginer l’empreinte carbone de cette surproduction absurde. Une loi anti-gaspillage vestimentaire devrait voir le jour en France d’ici juillet.

C’est Kate Fletcher, professeur au London College of Fashion, qui en 2007 invente le terme « slow fashion » dans une de ses publications où elle tirait la sonnette d’alarme. « Il est temps de ralentir et de considérer le coût réel du choix de la quantité sur la qualité. »

Le temps que chacun prenne ses responsabilités. Le « pas cher » a forcément un prix. Une prise de conscience qui, 12 ans plus tard, affole littéralement la planète mode. Les événements Fashion Revolution Day, Make Fashion Circular et autre Fashion Week Vegan se multiplient. Toutes les marques ne jurent plus que par le recyclage, l’upcycling, le crueltyfree, les collectes de fringues et le zéro déchet.

Il s’agirait de freiner la folie consumériste. Vite ! Même la superfashionista Carine Roitfeld, qui doit avoir un nombre de sacs à main d’une valeur bien supérieure à celle du PIB du Bangladesh, adhère à la mouvance slow. « Buy Less », pouvait-on lire sur son fil Instagram en guise de « mood » pour 2019.

ALLIER MODE ET DURABILITÉ

Mais alors qu’est-ce qu’une marque inscrite dans la démarche « slow fashion » ? « Durable », « responsable », « éthique », « engagée », « green », « solidaire », « consciente », « raisonnée », peut-on lire sous ce vocable, sans vraiment savoir de quoi il en retourne concrètement. Une expression valise qui a perdu toute sa substance tant elle est utilisée à toutes les sauces aujourd’hui.

Une précision s’impose. Aucune définition n’a été élaborée par un organisme officiel. Le label SloWeAre qui se présente comme « la plateforme de référence de la mode écoresponsable » a établi une vingtaine de critères écoresponsables pour s’assurer de la cohérence de la démarche des marques qu’il certifie. On pourrait résumer ainsi : une marque slow allie la mode à la durabilité tout en protégeant l’homme et la planète. Le modèle reposerait sur 5 piliers : la durabilité grâce à un style intemporel et surtout un savoir-faire éprouvé garantissant la qualité.

Ce qui implique une production à petite échelle. L’éthique économique et sociale. La transparence sur la fabrication. Le respect de l’environnement en choisissant une production locale, des matières respectueuses et en réduisant au maximum son empreinte carbone. Enfin, des prix justes pour le consommateur et pour l’artisan qui fabrique. Durabilité, éthique, transparence, écologie, prix justes. Certaines maisons ont fait du slow leur signature passant pour des activistes d’une consommation plus responsable, le fameux « moins mais mieux ».

Des maisons fières de leurs produits et des conditions dans lesquelles ils ont été conçus. Les exemples ne manquent pas. Surtout, il s’agit de marques tendance, proposant un vrai style loin de l’image écolo tricotée par quelques hippies du Larzac. On a parlé de Maison Standards et d’éclectic plus haut. On connaît depuis presque 15 ans Véja et ses baskets équitables et depuis peu végan pour certaines. C’est aussi le cas de la griffe sans logo Officine Générale et de sa mode néoclassique très qualitative mais à prix raisonnés. Plus de denims japonais (trop loin), fini.

La maison se fournit désormais en Europe. « Nos produits doivent avoir la plus faible empreinte carbone possible », souligne Pierre Mahéo dans la note d’intention de son défilé hiver 2019. « L’industrie de la mode a perdu les pédales. On veut changer les choses », annonce Loom sur son site. Avant de lancer un vêtement, ce spécialiste du hoodie qui ne fait ni soldes ni collection saisonnière étudie tous ces points de fragilité.

Boulochage, rétrécissement, déformation, etc. Le but est de pallier tous les défauts qui conduisent le consommateur à jeter un produit. À chaque nouvelle génération, le vêtement est amélioré. Résultat : associée à un tissu de qualité, sa durée de vie est doublée voire triplée. Depuis Anglet, Hopaal a fait le choix, pour ses pulls et vestes de travail, de matières recyclées à partir d’anciens vêtements et d’un approvisionnement local. « Nos vêtements ne détraquent pas la planète », assènent les fondateurs. Même démarche pour Au Juste, des pulls 100 % recyclés fabriqués dans la Loire.

SE RACHETER UNE BONNE IMAGE

North Sails avec une collection en fibre naturelle et matériaux recyclés, sans polluants. Lee avec un selvedge écolo. Wrangler avec un nouveau procédé de coloration « Dry Indigo ». Utilisant « 90 % d’eau et de produits chimiques en moins ». C’est que les gros labels cherchent à se racheter une bonne image. Surtout dans l’industrie du jean où les scandales de sablage toxique font rage.

Même combat dans le monde de l’outerwear. Patagonia, pionnier sur l’écologie depuis 1970, à l’origine du 1 % for the Planet, permet à ses clients de faire réparer ou recycler ses vêtements usagés. Son programme Worn Wear va même plus loin : une caravane circule dans toutes les stations de ski d’Europe afin de proposer la réparation de vêtements usagers quelle que soit la marque. « En tant que consommateurs, la meilleure action que nous puissions faire pour la planète est d’utiliser nos affaires plus longtemps », explique Rose Marcario, la PDG.

Chez The North Face, le programme est baptisé Clothes The Loop. Il s’agit d’une collecte de vêtements et chaussures dans toutes les boutiques afin d’être recyclés, réparés ou transformés. « Les personnes qui déposent se voient remettre un bon d’achat de 10 € pour un achat de 100 € minimum », explique un communiqué. Business is business. Pas très « circulisant » tout ça… Quant à Napapijri, sa parka sans plumes, ni fourrure a été élue « Parka sans cruauté 2018 » par PETA France.

Signalons au passage que Coach, Gucci, Burberry, Versace, Ralph Lauren, Calvin Klein ou encore Armani ont aussi renoncé à la fourrure. Car, les marques de luxe, elle aussi, sont en pleine prise de conscience écologique.

« En tant que consommateur, la meilleure action que nous puissions faire pour la planète est d’utiliser nos affaires plus longtemps. » Rose Marcario, PDG de Patagonia.

« Désormais, si elles souhaitent continuer à être créatrices de rêve, elles n’ont pas d’autre choix que de faire du bien, de protéger la planète et de s’inscrire dans la durée », assure Barbara Coignet, fondatrice de l’agence de conseil 1.618 spécialisée dans le luxe durable.

Si cette industrie ne peut s’inscrire dans la démarche du slow stricto sensu rien que par les volumes de production gérés et la périodicité de plus en plus fréquente de ses collections, le développement durable est depuis longtemps au cœur de la problématique des grands groupes. Barbara Coignet y voit même « une accélération » ces dernières années. Tous l’ont intégré dans leur stratégie de croissance.

UN CONSOMMATEUR EN QUÊTE DE SENS

Kering en est l’une des figures de proue. Le groupe se hisse au premier rang du Dow Jones Sustainability World Index dans la catégorie « Textile, Habillement et Produits de Luxe ». Depuis 2011, un compte de résultat environnemental a été mis en place pour mesurer l’impact sur l’environnement de toutes ses marques et le traduire en valeur monétaire.

En 2017, il s’élevait à 481,6 millions d’euros soit près de 38 % de moins qu’en 2013. Le groupe s’engage à réduire ses émissions de 50 % d’ici 2025. Chez LVMH, on réfléchit aux problématiques environnementales depuis 25 ans. Un fond de carbone interne est financé par chacune de ses maisons en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre. En tout, 11,3 millions d’euros ont été récoltés en 2018 et permettront d’investir dans des projets visant à diminuer les émissions de CO2.

L’objectif d’ici 2020 : une réduction de 25 %. Les groupes Hermès, Zegna, Ferragamo, Prada… que ce soit à travers une production durable, un mécénat écologique, des constructions green ou des politiques RH bienveillantes, tous placent « la responsabilité sociale des entreprises » (comprendre le respect du développement durable) comme un prérequis. Un intérêt pour l’avenir de la planète qui répond à la fois à des obligations légales comme celles de la loi « Grenelle II » (2010) qui imposent aux entreprises de plus de 500 salariés de faire un bilan carbone mais aussi qui collent aux exigences d’un nouveau consommateur en quête de fond et d’intégrité.

L’enjeu de la « Slow fashion » est aussi de séduire les clients de demain, les fameux « millennials », cette génération si préoccupée par les problématiques sociales et environnementales, si soucieuse de donner du sens à sa vie mais aussi à ses achats. Peut-être que nous verrons bientôt, comme chez la femme, le développement de la location de vêtements de luxe pour hommes.

À Monsieur, on a comme un doute. Une chose est sûre, l’engouement pour le vintage n’a jamais été aussi fort. Avoir le goût de l’ancien, c’est faire le choix d’être loin d’une mode standardisée et de ne pas alourdir son empreinte carbone.

« Cette fascination cache une philosophie guidée par le désir de sortir de la frénésie contemporaine, de consommer moins et mieux, et de contribuer ainsi à respecter la planète », expliquent Nathalie Dolivo et Katell Pouliquen dans Rétro-Cool*. Et si, comme les deux auteurs le pensent, le vintage pouvait sauver le monde ?

*Rétro-Cool, Comment le vintage peut sauver le monde, 136 x 220 mm, 240 p., éd. Flammarion.